入隊三日、先に出征中の喜一郎兄(当時軍曹)が面会に来られた。内地での最後の思い出となった。

十二月十五日 夜間、部隊は新宿駅に向かった。三等客車に乗り込み下関に向かった。

軍の行動は全て秘密となっていたので夜の移動が多い。又昼間は窓を閉め、停車駅で下車することも許されなかった。

高橋秀雄(埼玉県・朝霞市)

昭和十九年十二月九日

「明日はいよいよ入営か」

心せわしなく落ち着かない。朝日も何となく弱々しく思える。

一日過ぎて翌十日、日の出と共にまぶしい光が満ちてくる。最良の門出を朝日が祝ってくれた。心身を正して父母に出征の挨拶を済ませる。親戚の方々や多くのご近所の方々に見送られ、駅に向かった。

「勝って来るぞと勇ましく……」

出征兵士を送り出す歌声を聞きながら、慣れ親しんだ家を出発した。今思うと、なぜかなつかしく、夢の中の出来事のように思われる。

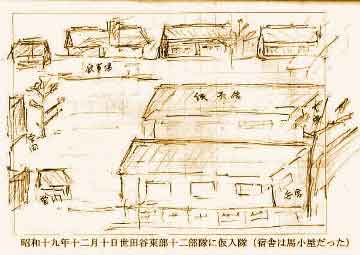

私が入隊する原部隊は千葉県佐倉駐屯地である。しかし実際に集合したのは、世田ヶ谷東部十二部隊「弘兵団」である。

兵舎といっても名ばかりの馬小屋、ここで五日間の藁布団生活である。

入隊を祝って、コウリャンの赤飯が振る舞われた。コウリャンと言えど食糧難の当時としてはおどろいた。だが入隊当日の夜、先に入隊していた他の部隊の兵隊が四、五人、炊事場の陰で残飯おけに手を入れて食っている様を見た。赤飯と残飯。軍隊とはどんなところかと驚いた。いつかは吾々達もああなるのかと思うと恐ろしく初めて心底から震えた。

入隊三日、先に出征中の喜一郎兄(当時軍曹)が面会に来られた。内地での最後の思い出となった。

十二月十五日 夜間、部隊は新宿駅に向かった。三等客車に乗り込み下関に向かった。

軍の行動は全て秘密となっていたので夜の移動が多い。又昼間は窓を閉め、停車駅で下車することも許されなかった。

十八日、下関に到着。夜を待って船に乗り、玄界灘を渡り、大陸へと向かう。初めての船の旅、船酔いする者も多かった。大陸への第一歩は朝鮮釜山であった。吾々の行く先は、そこから山また山を越えた北支那の河南省済源の教育隊である。一つの村を占拠していた。占拠した敵中での初年兵達の軍事教育が目的である。千葉・埼玉・兵庫県の出身者で構成される部隊だった。

三ヶ月の間、激しい訓練の毎日が続いた。

到着したその日からシゴキが始まった。お国なまりの詞で返答すればビンタ、整列が悪いと又頬にビンタである。

演習を終え兵舎に帰れば、古参兵(二年前三年前に入隊した戦友)の鉄銃をはじめ、靴・パンツから衿布の取替・洗濯。それを済まして、やっと食事にありつける、という毎日だった。

食事当番は又たいへんである。炊事に使用した食缶・返納容器の洗いが悪いと、又これ炊事上等兵(一番恐い)のおみやげビンタ・二ツ三ツ。そうこうして八時、教育隊長の点呼で訓練の一日が終わる。

が、初年兵へのシゴキはまだ終わらない。それから古参兵の怖ろしい「シゴキ」が待っていた。初年兵は一班二十四名で構成され、一班から五班まであった。古参兵の装備品点検が始まる。班の中に一人でも、靴や銃などに砂粒一つでもあれば班全員が腕力まかせの鉄拳制裁を受ける。消灯ラッパが鳴るまで毎夜これが続いた。

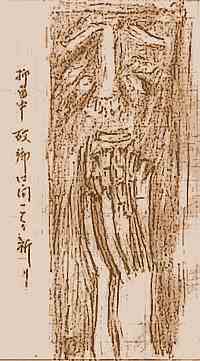

「![]() 初年兵はかわいそうだね、又寝て泣くのかよう…

初年兵はかわいそうだね、又寝て泣くのかよう… ![]() 」

」

ラッパの音が、悔し涙に濡れる初年兵の脳裏に響く。一日の重圧から解放され、さまざまな想い胸中に抱きながら藁布団の中に身を埋める毎日が続いた。

昭和二十年八月、新京部隊は八月十八日までに公主嶺に集結、との命を受け、八月十六日、新京を出発する。

この年は雨量の多い年で、三日前から降り始めた豪雨の中を吾々は、旧満州新京(現・長春)を立ち、全身ずぶ濡れになりながら、ぬかるんだ道を一路、公主嶺へと向かった。兵隊と馬車の隊列が、新京−公主嶺約六十キロの道程に続く。

普通に歩けば二日もあれば到達する道程だが、雨でぬかるんだ道路が行く手を遮る。鉄輪が泥にめり込むといくら馬の尻を叩いても手綱を引っ張っても動かなくなる。夜になって雨はますます激しくなり、吾々も下帯までびしょ濡れの有様。夜通し行軍しても千メートル程しか進まない。

出発してから二日目、やっとぬかるみを脱して順調に行進できるようになった。

苦しいながらも気楽に行進を続けていると、突然吾々の行く手に二発三発の銃声。日本の敗戦濃厚、となるに連れ、極度に治安も悪くなっていた時期だけに、糧秣を狙っての原住民暴徒の仕業であらう事は明白であった。

決断力に優れた吾が中隊々長は、敵は少数である、と推察した。しかし吾々の武器といえば小銃だけである。然も、それも決戦を覚悟した時に各自受領した、手投げ弾二発、小銃弾二十五発だけである。軍隊とは言え無防備に近い集団にすぎない。

これを守るには中央突破以外に途はない、と判断した隊長は部下に弾込めを命じるとともに遮に無に前進するよう指示した。小生も一斉弾込めして戦闘体制を取って前進した。

私はその瞬間生死の境目を意識したが、咄嗟に手投げ弾を握りしめ暗闇の中無我夢中で突っ走った。飛び交う銃弾、放火を浴びて燃え上がる車両、その炎に照らし出された人馬の死体。凄惨そのものであった。

この世の地獄とはこういう光景をいうのであろうか、と今も想う。

暴徒の襲撃を受けてから後は、行軍は昼間、夜は夜襲に備えて不眠不休の夜営をする。過労のため落伍者も多くなっていた。

公主嶺まであと一息という時に突然手投げ弾の音が響いた。古年兵・高橋上等兵が自殺した。

三日間夜昼寝ずに歩き続け、幾多の犠牲を払いながら難行軍の末に、十八日、漸く目的地・公主嶺にたどり着いた。ようようの思いで到着したが初年兵には休息はない。到着するなり、二年兵・三年兵・古年兵の身の回り、食事の用意に駆り出された。

近くの民家(満鉄関連者の家・九人家族)に行き、お願いして火を借りて、十人分の飯盒を支度した。翌朝、同じ民家に行ってみると、一家全員首を切られていた。生視できなかった。暴徒の仕業であろうことは明らかだった。無惨なものだった。

日本の敗戦をその地で初めて知った。天皇が戦争終結詔書を発表し、日本が無条件降伏したことを知った。

翌日、吾々はソ連軍により武装解除され、捕虜生活の第1日目を迎えることになった。だが、シベリヤ抑留の悲運が始まろうとは思いもしなかった。

その日のうちに全員武器を得って舎前に集合と命令があった。

舎前に集合整列すると多数のソ連兵士が連発銃(通称マンドリン・口径七.六二ミリ七十一発弾倉)を肩から下げ、吾々を取り囲むように構えて立っている。手にした小銃を敵に向けることも出来ずに吾々は、広場の中央に一塊りになる。

上官の「整列!」の声に吾を取り戻して整列する。点呼の後、小銃から軍刀まで、肌身離さず抱えてきた武器の全てを列の前に並べて置くよう命令があった。

戦地に赴いて、初めて丸腰になった。武装解除である。

日本軍として捕虜一日目を迎えた。

戦後ソ連側が発表した日本人捕虜は六九二、〇〇〇人に及ぶ。この多くの捕虜はソ連軍が戦利品として搬出する日本の「在外資産」の貨車積み作業や、工場その解体に酷使される羽目になったのである。

抑留生活が始まった。

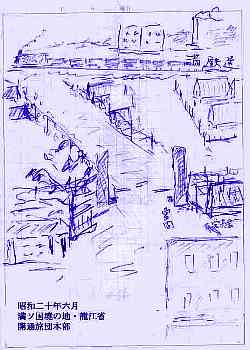

公主嶺収容所は元満州飛行機工場の跡地である。その工場跡にソ連軍は、吾々捕虜を収容した。収容所の外部には鉄条網が張りめぐらされ、所々に連発銃(マンドリン)を肩から下げたソ連軍の歩哨が監視していた。日本軍兵士の逃亡を防ぐための監視なのだ。

日本敗戦によって武装解除され、階級章も外され、日本の軍隊組織は解消された筈なのだが、階級的上下関係などは依然として続いていた。これまで通り人権など守られることはなく、捕虜となっても吾々はいつまでも初年兵の悲憤を続けることとなる。

ソ連軍が戦利品として搬出する日本の在外資産の貨車積み作業・無敵と言われた関東軍の宿舎解体作業・各種工場の解体作業など、荷役仕事は皆、初年兵の仕事であった。

公主嶺収容所では、食事は一日に二食、それも誠に粗末なものだった。しかも決まってポーミ(トーモロコシ)の粉とカルトーチカ(ジャガイモ)を煮込んだもの。これが主食である。元品は湯のみ茶わんに一杯、これを水団にして、又はお粥にして食べる。

先日、吾々が雨中のぬかるみの中を苦労して運んできた米・麦の糧秣は一体どこに行ってしまったのか。兵隊達は皆、食事のまずさを口々にののしった。私は、捕虜という意味の重みが頭上に大きくのしかかっていたので、口には出せなかった。唯々空腹に追い回される毎日であった。

満州帝国の崩壊に伴い、捕虜となった日本軍将兵達は、ソ連軍の要請で、千名〜二千名の単位に編成された。(其の時に吾等の班は二分され、別れ別れとなる)

山田乙三大将以下将官クラスが全員戦犯容疑者として別に連行されたため、大佐クラス○団長として不慣れな作業指揮に当たっていた。

昭和二十年十月始め、公主嶺収容所は慌ただしい空気に包まれた。明朝この収容所を引き払って移動する、という情報が流れたからである。ソ連の歩哨は「ダモイ・ブ・ヤポニ」(君達は日本に帰るのだ)と笑って言う。

吾々は一同、歓喜の声をあげ喜んだものだった。ソ連軍が意図的に流したと思われるそのデマを単純に信じた。

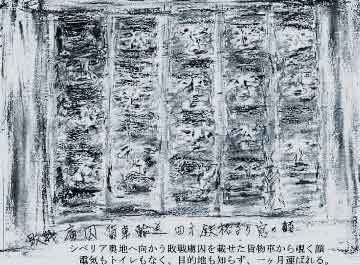

翌朝身辺整理をすませ吾々は、西元弥太郎部隊長の指揮の下、公主嶺に集合、相変わらず連発銃を持ったソ連兵の「ダワイ・ダワイ」(移動)の怒声に脅かされながら、石炭を積む貨車へ、身動きもできない程すし詰めに積みこめられた。

昭和二十年十月二日、公主嶺を出発した列車は吾々の期待に反して、北へ向かって走り出した。

吾々は当然、南へ向かうものと思っていた。日本に帰るためには、南下して朝鮮半島へ向かわなければならない。

「どうも様子が違う」

すし詰めの兵士の間に不安が一気に広がった。一部の兵士は不安に耐えられず、「次の駅へ着く時を狙って脱走しよう」と密かに話し始めた。

数時間後列車が徐行し始めた。窓がない貨車なので外の様子は分からないが、どうやら新京の駅らしい。一ヶ月前まで吾々がいた場所だった。

突然ソ連兵の連発式銃が「ダダダダ-」と激しく鳴った。別の車両から脱走を計った者がいたらしい。

銃声は間もなく終わり、元の静けさに戻った。

やがてソ連兵が激しい目つきで何やら怒鳴りながら見廻りにきた。脱走はどうやら失敗に終わったらしい。それからというもの駅に停車する毎にソ連兵の警戒はいっそう厳重になった。

この時、同じように脱走し見事成功して復員した者の中に、鶴ヶ島の山崎幾太郎君(同年兵)がいた。

彼とは今でも戦友会で時々顔を会わせることがあります。

我々を乗せた列車はひたすら北へ向かって走り、大興安嶺を越えて国境の街・黒河駅へ着いた。その間、汽車の石炭が底をつき、列車の後押しまでもさせられた。

その時もまた脱走者が出た。ダダダーと銃声が響く。どうすることも出来ない歯がゆさの中でただただ成功を祈るだけだった。

国境の街へ着いたのは十月の末であった。

黒河(黒龍江)の対岸には、川を挟んでブラゴベシチェンスクがある。そこは既に白一色に包まれた雪と氷に閉ざされた極寒の地である。気温は零下三十度位である。河は一面、氷に閉ざされている。

十一月三日、凍り付いた河を走で渡った。軍隊の靴は底に金釘が打ってあるので氷の上ではよく滑る。走ることもできず靴に縄を巻いての渡河となる。三十キログラムにも及ぶ荷物を担がされ、河を歩行で渡る。

ようようの思いで氷の上を渡り、ソ連の地ブラゴベシチェンスクに着く。

対岸に着くなり住民たちが寄ってきて、ようやく運んできた荷物をカッパラっていく。ソ連の歩哨は見て見ないふりをするだけだった。

だが吾々にはどうしても手放せない物があった。大勢の兵士が、戦友のお骨の入った小箱を首に提げていた。胸に抱えるようにしているからよほど貴重な物と見えたのだろう、暴漢たちは狙って取りにくる。死線を共にした戦友の遺骨がどれほど大事なものか彼等に解るはずもない。これが一番困ったことでした。

アムール川(黒龍江)は、モンゴル高原に発して満州国境を東流し、タタール海峡に注ぐ全長四五八〇キロメートルの世界第八位の大河である。冬季は氷が張りつめて船は航行できず、氷の上をトラックが走ると聞いた。

一ヶ月もの長旅の末に、氷に閉ざされたソ満国境の街ブラゴベシチェンスクに着き、初めてソ連の土を踏んだ。

ここで私達は、次の列車の配備ができるまで飢えと寒さにふるえながら待つこととなった。日本帰還か、シベリヤ行きか、期待と不安とが重なり合った複雑な気持ちで待機していた。

漸く列車の配備が整ってブラゴベシチェンスクの駅を出発したのは、昭和二十年十一月十日 のことと思う。

鉄格子に小さな窓が着いた有蓋貨車であった。中央に頑丈な引き戸の扉がある。用便を足す時も、飯上げ(ご飯)をする時も、出入口はこの一個所だけである。

この貨車一両に六十数人が、まるで荷物のように扱われて積み込まれた。これが、この先幾日かかって何処へ着くのやらも解らない列車の旅の始まりであった。これが吾々に与えられた部屋なのである。

列車は二十数輌が連結され、その前と後に機関車が取り付けられていた。山あいの坂を上る時、後の機関車があと押しをする。その時は二輌の機関車がガタゴトあえぎあえぎ走る有様であった。

私達は自分の体温と吐く息、そして戦友同士互いに体をよせ合い、毛布一枚にくるまって寒さをしのぐ以外に手段はなかった。

シベリヤ鉄道の沿線は野も山も白一色、その荒涼とした雪原を列車はひたすら西に向かって走り続けた。

車内の私達は何もする事がないので、初めのうちは互いに故郷の自慢話や美味しい食べ物の話などして時を過ごしていたが、その話の種も尽きると唯黙ってうずくまるだけであった。こんな生活が幾日も続くと食べることだけが唯一の楽しみとなった。

その内にガッターンと大振動と共に列車が止まった。列車の発進停車はひどく荒っぽい。汽車は大平原の真っ直中にある小さな駅に止まった。

その内にソ連兵が「飯上げに来い」という達しがあった。飯上げ当番は四斗樽の桶を天秤で担いで受領に行く。勿論連発銃を手に持った監視付きである。この雪の広野で自殺行為に等しい逃亡など誰が好んでやる者か、と私達は腹の中であざ笑いしながら、聞き覚えた「ダワイ、ダワイ」(早く、早く)の声を聞き流して車内に持ち帰る。

食事は「カーシャ」と呼ばれる高梁(コウリャン)、粟(アワ)、燕麦(エンバク)等を水気三分の二以上の割で作る粥である。当番は銘々の飯盒をならべて平等に配分する。飢えた六十数人の目が凝視する中で平等に配分したつもりでも、やれ誰のが多いとか少ないとか喧しく言うのである。

「小さな敵」ソ連に抑留された日本兵捕虜の数は六十数万人といわれている。これだけの人員をシベリヤ鉄道で輸送するには、一列車千五〇〇人としても四百本の列車の配備が必要となる。これだけの車両を調達するのはソ連側としてもかなりの無理があったことは疑う余地はない。一つの路線に数多くの列車が連なって走るので私達の列車も停車する時間が多くなり、なかなか先へ進まない。

長い列車輸送の間に、私達の前に新しく厄介な敵が現れた。大陸特有の吸血昆虫「虱」(しらみ)である。

虱の恐ろしさは、その旺盛な繁殖力と生命力の強さであり、そして発疹チフス・塹壕熱・回帰熱等の伝染病の媒介虫である。成虫はマイナス五十度くらいでも活動する。衣類に生みつけられた卵はマイナス六十度でも死滅しないという。

そしてこの虱はおかしな虫で、元気のある人間に寄生する時は体の各部分に付着して人間を悩ますが、栄養障害が進んで死期に近ずくと不思議と下半身には寄生しなくなり、首筋の周辺に上がってくる。病人は虱を追い払う力もないから、それは死期を意味した。

列車は来る日も来る日も西に向かって走る。『日本ダモイ』は奴等のデマだと気付いていてもそれを信じようとは出来なかった。

「海が見える」板塀の隙間から外を覗いていた者が叫んだ。皆が一斉に壁際に詰め寄る。誰もが日本海を連想していた。この海が日本海なら「日本ダモイ」は間違いないと、一瞬喜びの色が皆の顔を走った。車中に喜びの歓声が上がった。

間もなく、吾々が日本海と思ったのは、バイカル湖だと解り、一同がっかりしたものだった。冷静に考えてみればソ満国土を西へ向かう列車が日本海に出るはずがない。しかしそんな単純な事にも惑わされるほど、私達の日本帰還への期待は大きかった。

バイカル湖はタタール語で「豊かな海」という意味だそうです。面積三万千五〇〇平方キロ、東シベリヤ南部にあるユーラシヤ大陸最大の湖で、深さは一七四二メートル、透明度が四〇.五メートル。深さと透明度では世界一の湖という。琵琶湖の四十七倍の大きさがある。なるほど海と間違えても仕方のない広さである。

列車はこの湖の岸辺で停車した。私達は久しぶりに見る水辺の景色に、争って車外に飛び出し、煤煙に汚れた体をきれいな空気にさらして深呼吸した。山に囲まれた湖の周囲は樹木も多く、水鳥が飛び交っている。白雲の流れる下、大海を思わせるような波が岸辺に多し寄せていた。

私は波打ち際まで下りて、水を沢山飲んだ。その美味しさは抜群で(故郷の家の下の井戸水を思い出した)、長い大陸生活の中でもこの水ほど美味しいと感じたことはなかった。バイカル湖で一休みした私達は再び車中に戻ったが、この時、念願であった「日本ダモイ」の夢は完全に消えた。正に、シベリヤの奥地へ運ばれていく運命であることを覚悟しなければならなかった。

湖畔を発車した列車は、しばらくの間湖面を見せながら走った。バイカル湖はやっぱり大きいなぁと驚いた。

後に地図を開き調べると列車が湖のそばを走った距離はほんのわずかで、北から南へ三ヶ月型に延びた湖の長さは六〇〇余キロ以上もある。東京・青森間の距離に当たるという事を知り、そのスケールの大きさに再度びっくりした。

間もなく大きな街の駅に、列車が止まった。私達は扉を開けて飛び出すと、一斉に線路脇に尻をまくってしゃがみ込む。車内には便所がないので列車が止まる毎にこうして排便をするのである。列車から遠くへ離れると、逃亡と見なされ、監視兵に撃たれる。近くで用を足すのだが、線路の周りは先に通った抑留者の残していった凍りついた糞が足の踏み場もない程に転がっていて壮観と言うか ハハハァー。

止まった駅はイルクーツクであった。バイカルの南西、六六キロ。シベリヤ鉄道の主要駅で人口、三十一万五千人(1956)。一八〇三年以後東シベリヤ地方の中心都市である。

江戸時代に伊勢の国(三重県)の船頭大黒屋光太夫は、天明二年(一七八二)海路江戸に向かう途中難破し漂流、八ヶ月余の後ロシアに漂着、シベリヤ各地を苦難の旅を続けて七年目にイルクーツクに着いたという話がある。

列車が止まるたびに各列車から幾人かの使役が駆り出される。皆、初年兵の仕事である。石炭・水などを補給するための使役だが、ろくな食べ物を食べていない上に寒い雪の中の作業なのでなかなかの重労働であった。しかも疲れた体にむち打ってやらなければならない。

マンドリン銃を持ったソ連兵が監視しているからサボるわけにもいかず、何の因果でこんな目に遭わなければならないのかと、初年兵たちの気分は益々苛立っていた。

イルクーツクには一週間くらい滞在した。ここが最終地点かと思っていると、私達はまた車中の人となった。汽車は捕虜達があげた悲痛な叫びにも似た汽笛を残して吹雪に煙る山あいを更に西へと向かって走った。

ブラゴベシチェンスクで食べた、生煮えの小豆が原因で下痢をおこした者の中に、体力の消耗が激しく帰らぬ人となった者が幾人もいた。

その中に木村一等兵がいた。私の脳裏に印象深く残っている。彼は隊も内務班も私と同じ所属だったが、昭和十六年に召集された最古参の兵士だった。普段は無口でおとなしい性格だった。同期に招集された人達の殆どが昇級しているのに、一人、万年一等兵として終わった人だった。

吾々内務班に在っては、たまに衛兵勤務に着任する以外に何もせず、寝台の上にあぐらをかき、じっと私達の動きを見据えていた。朝夕の点呼には出るが、間稽古・演習には気が向かねば出ないという、俗に言う神様のような存在であった。

私はこんな先輩古兵恐しながら軍隊内で上げ膳・下げ膳をし、兵器の手入れ・衣服の洗濯などは全て初年兵吾々がやったのでした。

その古兵殿が、シベリア鉄道に乗せられてから、急に衰弱がひどくなり下痢がひどくなった。進行中の列車の中ではどうにもならず、車中で便をもらされては困るので、皆で相談の結果、彼の席を出入口の扉のそばに移した。用便を催してくると重い扉を少しひらき、振り落とされないように三人掛かりで古兵殿を支え、彼のお尻を外に向けて用を済ませるようにした。それも皆、初年兵の仕事の一つである。然し揺れの激しい進行中の貨車ではなかなかうまくできず、逆に下痢便が霧状になって車内に舞い戻ってくる有様であった。

そんな事を繰り返しているうちにも彼の衰弱は益々ひどくなった。或る日の朝、窓明かりに照らされた彼の顔を覗き込んだ私達は、ハッと驚いた。青白く痩せ細った彼の首筋から頭にかけて、たくさんの虱がうごめいていた。

近づいてよく見ると彼の息は既に絶えていた。

一言も何も言わず冷たくなっていた彼の穏やかな死に顔は、ほんとうの仏様のようであった。

次の停車駅で監視兵に報せると、早速やってきた。彼等は私達が戦友の死を悼む感情など全く無視するように、死人の衣服をはぎ取り素裸にして、不要な物を捨てるように、雪の中へ置き去りにしたのである。

木村古兵殿は、私達の車内では最初の犠牲者であった。これがいつの日にか吾々の身に降りかかってくるかも知れないと思うと私は背筋が凍る思いがした。

故国に帰る夢も空しく雪の広野に一人置き去られた古兵殿に対して、冥福を祈る以外、何もすることもできない自分たちが置かれた立場をしみじみと感じた。

シベリア抑留は第二次世界大戦の終末、ソ連軍に降伏した関東軍、朝鮮軍、北方軍合わせて六十二万数千の将兵が極東シベリアに抑留され、長きは十二年にわたり餓鬼と酷寒の中で強制労働を強いられた歴史的事件であった。

日本の軍隊は、降伏する、ということを許さない。陸軍刑法は、投降に対し、重刑を持って挑んでいた。

最高責任者阿南陸軍大臣の如きは、『 軍隊教育では兵隊に対し、武器を失ったら手で戦え。手が駄目になったら足で戦え。手も足もなくしたら口で食いつけ。いよいよ駄目になったら舌を噛み切って自決しろ 』、と教えてきた。

日本軍隊は捕虜となることを最大の屈辱としており、「生きて虜囚の辱めをうくるなかれ」と教育されていたから、武装解除が簡単に実行されると思わなかった。だが現実はそうではなく、簡単に武装解除に応じている。これからどうなるか、兵士の誰にも解らなかった。

日本は降伏したのだから、軍隊は完全に武装を解除せられた後、各自の家庭に復帰し平和な生活、戦後社会への復帰が出来ると思いたかった。本来ならば平和的に家庭にもどるべき六万二千余名の兵が、シベリア抑留のため、あたら命を落とす事となった。

今ふり返っても言いようのないシベリア抑留。ソ連の真因は何であったか、最近になって明らかにされた。

資料によると、日本敗戦の直後、早くも米ソの冷戦が始まった。八月十八日から二十一日にかけて、スターリンと米国のトルーマンとの間に北海道の北半分占領を巡り激しい議論が交わされた。

スターリンは「かってソ連は日本軍のため長く領土を占領された。日本本土の占領無くして、参戦した意義を国民に納得させることはできない」と強行に北海道占領を要求した。

が、トルーマンは強引に退けた。スターリンは怒り、北海道占領に代えて日本軍兵士六十三万余のシベリア移送命令を出し、労働現場に配置した。

また「日本軍将兵は武装解除の後に平和的に家庭に帰す」と宣言した「ポツダム宣言」が有るにも関わらず、日本政府からは、将兵の帰国要求申し入れは全くなかった、という。むしろ「貴軍経営のためどうぞお使いください」と日本人将兵の労務特供給の申し入れをしたのは他ならぬ日本政府・大本営であったという。

このことは共同モスクワニュースが詳細に伝えた。

このために、六十三万余の将兵が長年に渡って、酷寒の地シベリアでの強制労働、飢餓を味わうことになった。

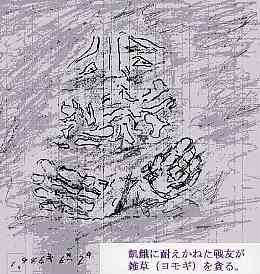

雪一色のシベリアでも春になると「もぐさ・あかざ」といった緑が芽を吹いてくる。作業の往復に目にとまり、「これだ」と思い、摘んで帰り、飯盒で軽くお湯を通して食べた。数日して、だんだんと体がよくなり食欲が出て元気になる自分を見て、これで日本に帰れる、という自信が湧いてきた。

自然の恵み、両親からの恵みの体の有り難さを今も忘れられない。これも貧農で育てられた幸せがあってこそ、この五年間の難も越えることが出来た。

記憶を逆上れば、私は大正に生まれ、幼少期を激動の昭和初期の中で育った。常に戦争があった。

戦いの生き残りが、七十を過ぎた今、当時を回想すると……。

軍隊に入隊して、初めて支那の戦線でトンカツを食べた想い出。生まれて十八年、青春無惨のなかにも親の愛の元にはぐくまれ、そして家門の誉れのために生きてきた想い出。

後世に、声高らかに語り残したい思いです。

飢餓と酷寒の中で繰り返された強制労働の日々のことの思い出。

多くの兵士が無言でこの世を去った。故国から全く切り離された異国境辺土の地で私達は戦友の死を看取り、明日をも知れぬ命をつなぐため草を食べ、樹木の皮に命を託したシベリアでは、死者と生者は紙一枚の差、明日の命を知るものは誰もいなかった。

終戦前、各自に支給された作業服を三ヶ月も洗濯をせずに済ます者もいた。

収容所では虱に加え、南京虫、ノミも急に増えてきた。夜、眠ることもできない程で、昼休みにはノミ取り、夜は裸になってペーチカ(暖炉)の上に衿下・下着類などを干す。加熱するとピチピチと音を立てて弾けて落ちる。しかし卵子までは死なず、数日後また増えてくる。眠れぬ夜が繰り返される。

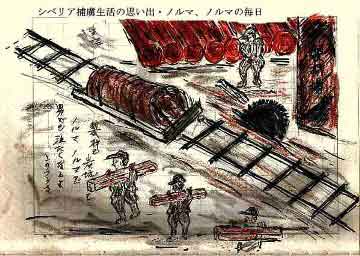

昼は、ノルマを課せられた露天炭坑の石炭掘り、の繰り返し。このような日が際限なく続く。戦友たちが、毎日のように、今日は十人、昨日は二十人と死んでいった。入「ソ」したばかりの病弱な捕虜、そしてノルマという過酷な労働。最初の一年で亡くなった犠牲者は七万に近い数だと言われている。

ソ連共産党は、吾々に人間らしい何の配慮も与えず、地獄を思わせる労働を押しつけた。

人が人に命令服従を強いて、自国民・自国家のため、生命に軽重をつけ、初年兵達の生死を羽毛の如く軽くあしらわれた捕虜生活。過ぎし戦いの中で、あの時に戦死していたら、とさえ思える。敗戦・虜囚の身の情けなさを一時も思わずにはいられなかった。

冬の落日は早く、午後五時には真っ暗となる。電燈は無く、ススのひどい白樺の皮を燃やして明かりと暖を採る。作業の疲れから口をきくのも辛かった。ペーチカを囲んで話すことといえば決まって故郷の風物・食べ物・家族のことだった。

手をかざすペーチカの表面のシミや凹凸が、地図に見えることがある。ここがシベリア、これが日本海、その向こうが日本……。これはずいぶん遠いぞ。そんなことを胸の中で想いながらペーチカを見つめていた。同じ思いの目が向こうに見えた。

明日はまた炭坑に森林の伐採にと繰り出さなければならない。唯一零下三十五度以下になれば作業は中止となる。誰もがそれを願っている。

作業場の山に着いてしばらくすると太陽が上る。すると朝日に照らされた一面の雪が、バラ色に輝く。

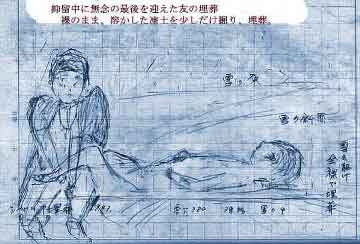

極寒の地、不衛生な兵舎、コーリャン粥だけの食事、過酷な労働、そして期待の一片もない日々が続いた。同舎の下山一等兵が息を引き取った。精も根も無くした末のやるせない死だった。

死者は山の斜面に穴を掘って埋葬する。凍りついた土は固く、人体を埋めるほど掘ることは容易ではない。わずかにくぼんだだけの穴に彼を寝かせた。柩がわりと思った毛布さへソ連兵は取りさった。

「死者には必要ない」

衣服、下着まではぎ取られる。せめて、顔にだけは土がかからぬようにと白布を顔にかけてやる。下山一等兵は同年兵だった。我が身の明日を見るようで、とても正視できるものではなかった。

やがてシベリアにも春が来る。

収容所の兵舎の周りにも名も知れぬ雑草が目を出した。

有刺鉄線の外をロシア人が手をつなぎ、歌をうたう姿が見える。大柄だが自分と幾つも違わない歳の若者だった。笑みを浮かべた顔を春の光が包み込む。彼等にも春は待ち遠しいものに違いないと思う。

だがその春を喜べない男たちが幾千人もいた。明日の命も知れぬ囚われの吾が身の哀れさが強くなるだけであった。二十歳(当時)の私に、目の前の彼等と同じ青春があろうなどとは、とても思うことも出来なかった。

日に日に気温も上がり、白一色だった山にも緑が芽を吹いてくる。雪解け時期になると、山の斜面に埋葬した戦友たちの遺体のうち何体かの盛り土が融けて流れ出し、体の一部が露出することがしばしばあった。

生死を友にした戦友たちと思えども、ボロ布のように疲れた体には、それをもう一度埋葬し治す気力も残ってはいない。使役の道々、それをただ見ぬ振りをして通り過ぎる有様であった。

「今日も暮れゆく異国の丘に 友よ 辛かろ 切なかろ…」

友を励ますことよりも、自分の生存に、かすかな望みを見出そうとするような歌に聞こえた。

五月も半ばを過ぎてようやく雪が消えた。シベリアの春は瞬く間に過ぎてゆく。

夏になると夜空の星の美しさが一段と増した。汗くさい収容所を抜け出し、涼を求めて野外に寝そべる。一つ・二つ、星がまたたき始めると、見る見るうちに満天星に埋め尽くされてしまう。

二年前、僅か2年前に見た故郷の空と同じ星々が輝いていた。この空が故郷の空へ繋がっているのだ、と思うと、瞬く星が潤んで見えた。

囚われの身の現実を忘れ切ることの出来ない戦友たちと想いにふける日々。何処にいても、夜目にも、非情な有刺鉄線が浮かび上がって見える。シベリアにいる間中、私達の周囲にはいつも有刺鉄線があった。

日本まで続く空の星さえも、有刺鉄線が引き裂いているように思える。有刺鉄線を見るたびに自分たちは捕虜・囚われの身であることを実感した。皆、誰もが捕虜ではなく俘虜と云うのかと思うのだった。

日本に帰ってきて五十年近くになってもシベリアのことを思い出すと決まって頭に浮かんでくる星空……。

敗戦となり、軍隊は解散させられたらしいが、それでも収容所の軍内部の階級差別は旧日本軍の当時のままである。上官の小間使いをさせられる初年兵たちには辛い日々が続いた。

日本に帰るまでの辛抱だと自分に言い聞かせて、上官の世話を続けてきた下級兵士たちだった。体力を使い果たし精根尽きた吾々にとって、最後の望みは、生きて日本へ帰ることだけだった。

希望のかけらも見出せないでいる若い兵士たちの間に、「生きて日本には、もう帰れない」との思いが蔓延してくる。はけ口のない、やるせない思いはやがて、階級差別に対する不満に向けられていく。下級兵士にばかり過酷な労働を、それが当然のように押しつけてくる上官に対しての不満が押さえきれなくなる。

上官を問い詰めるなど考えもしなかった兵士たちが、重労働を終え、兵舎に帰ってくると、「今日の作業の総括を行う。サボタージュしたものは出ろ」と上官たちに向かって不快感をあらわにし始めた。

当時「大衆運動・デモクラ運動」と呼ばれた。一つのテントで始まった上官への抵抗は、瞬く間に収容所全てに広がっていった。

与えられた労働をサボタージュするものは、上官といえども容赦しない。執拗な自己批判の強要・吊し上げが、毎夜行われ始めた。平等である事が絶対である、との思いが、体力の弱いものにも見境を無くして振り向けられる。時には死に至らしめることもあった。

日本人捕虜として団結し、ソ連の不当な労働使役命令に皆で抗議しなければならない時であったが、一度、はけ口を見つけた絶望感は止まることを知らない。

捕虜同士が同胞のサボタージュをソ連に密告・売る行為が横行する。

日本兵の間の不和を見抜いたソ連兵たちは、更に輪をかけてくる。

ソ連の体制に宗旨替えして、「スターリン元帥万歳!天皇島(日本)上陸」と叫んで、早期に帰還したものがいる、といった虚の「方便運動」までがまことしやかに囁かれ始めた。

赤化思想を賞賛し、自ら「デモクラ」運動活動家と称す、俄仕立てのコミニストたちが出てくる始末だった。

当初の頃は、軍国主義からの解放を目指す下級兵士の抗議が主で、それなりに正当だと思った。しかし、毎日の円陣デモ・吊し上げ・謝罪要求・土下座・暴力的な言動は、仲間同士の間にいわれのない恐怖心を生み出す事にしかならない。

零下三十五度での野外作業(ヌラボータ)・ノルマを課せられ、サボタージュの吊し上げ、仲間同士が罵り合う。肉体的な苦悩の上に、さらに精神的な圧迫が加わっただけであった。

以前に増して犠牲者が増える事となった。

現在の日本は、当時の軍国主義と違って、民主主義国家であるが、下民にとっては当時と同じようだ。

五十年前のシベリアで起きた、仮面をかぶった俄仕立てのデモクラシーに、下級兵士たちは、苦しく、やるせない思いを味わっていた。

極寒の長い冬を何とかやり過ごしても、春はみじかく、夏はほんの僅か、九月に入るともう零下二十五度になり、霜が凍雪へと変わると、また冬が始まる。

吾々敗戦捕虜には食物として、粟とコウリャンの雑炊が一杯ずつ、朝と夕に与えられる。野外作業に出るときは昼食として、粗末な黒パン三百グラムが与えられた。この食糧で、過酷な重労働を強いられる。

空腹に加えてラーゲル(収容所)内では、虱・南京虫・ノミの襲撃を受ける。

そして絶望感のはけ口として、仲間の吊し上げが毎夜行われた。

このような事をしても、ひもじさに耐えられるものではない。捕虜たちは作業場への道々、松ぼっくり・あおざ・あかざ・もぐさをかき集めては食糧の足しにした。

今考えても、あんなものを食べてよく胃腸病にならなかったものだと思う。が内には便秘症になる者もいた。二年目の年が明けた頃から皆の体力が衰え始めた。

私も栄養失調で体が衰弱しフラフラになる。虱にもひどく悩まされた。精神的にも耐えられなくなった頃、ラーゲル(収容所)主任(女軍医)は私に二週間の休養を与えてくれた。私は本当に運良く一命をとりとめ助かった。

シベリア捕虜たちに見られたのは、自らを無権利な状況に追い込み、さらに犠牲を大きくした、無知な人間奴隷の姿だった。

捕虜一人一人にそれぞれの生と死を分けた道があった。ある者は病に倒れ、また寒さに散った。過労で倒れた者もいたし、仲間の吊し上げに耐えきれない者もいた。

戦いの死線を生き延びた者達が、捕虜生活の中で更に惨めな死を迎えた。

吾々は未だ死の戦線上にいた。

昭和二十四年の暮れ、吾々の部隊に帰国の許可が出た。ナホトカ港に集結せよ、との命令であった。日本への最後の引揚船だと聞かされた。私は本当に還れるのかと思うと夢のようで感慨無量であった。

と同時に、手放しで喜べぬ不安もあった。幾度と無くロスケ(ロシア)には騙された。ロスケはヘーイトリ(嘘つき)だと、何かにつけて胸が騒いだ。

日本へ帰還させると乗った貨車は東へ向かった。収容所では数え切れない死を見てきた。

ダモイ(日本に帰る)列車に乗り込むまでの不安、乗れば乗ったで走り出すまでの不安、走り出しても又止まりはしないか、止まればここで降ろされるのでは、と不安が脳裏から離れることはなかった。

無理もないことだと思う。四年もの間、待ちこがれ、諦めきっていた帰国への夢が、予告もなしに、不意に与えられたのだから。

チェレンホーポを出発し、イルクーツクを通り過ぎて十五日目、ナホトカに着いた。

日本海の群青が目にしみる。船の便が悪く、ナホトカの収容所で三週間近く待たされた。帰国への不安が頭をよぎる。ロスケの受けを良くしようと、毎日労働歌を歌って船を待つ。ナホトカの宿舎のテントは寒かった。大勢の抑留者が急に集まった為、狭いテントにぎっしり詰まって寝る。頭と足を入れ違いに横向きで寝ると、苦しくて耐えられぬ程だった。

帰国を目前にして息絶える人もいた。埋葬された墓から日本人の靴を履いた足が地上に出ているのを見た。帰国を目前にしての死者の無念を思う時、感無量である。その無念さは私達体験者のみが解かり得る事である。

生かされて 生きてあることの ありがたさを おもう。

一九四七年九月一日、シベリアでの最後の点呼となった。

いよいよ復員船に乗船する日、此処さへ通過すればもう誰からも拘束されることはない。自分の体になるのだと思うと、激しい空腹感も忘れ、多くの友戦友が故国を見ずして、シベリアの露と消えていったのに、よくも今日まで持ちこたえたと思うと、汚れた作業衣の中の両親からもらった体に感謝せずにはいられなかった。

シベリアに護送された時軍隊戦友が四千余人だったが、無事帰還できたのは二千四百余人であった。苦しみや悲しみを抱きながら昭和二十五年十月一日シベリア抑留以来五年ぶりに夢にまで見た祖国の土を踏むことが出来た。

故国、舞鶴港の松の緑は痛い程目にしみた。故国の早秋の風の中、おぼつかない足取りで揺れるタラップを渡る。岸壁に集まった沢山の日本の人々を見たとき、ふと自分が亡霊のように思えた。自分の前の男も、後の男も亡霊のような気がする。誰もが一緒に帰ろうと約束した戦友の、生きて帰れなかった戦友のことを思い浮かべていた。生きて故国の地を踏んだ自分が信じられない、という気持ちだった。

背中に幾つもの亡霊を背負った亡霊が今立っている。シベリアで死んだ戦友仲間の亡霊が、今一緒にこの船で帰って来たのだ、との思いもあった。

昭和二十四年十月、ソ連からの引揚は最高潮に達した。帰還者達は明るく逞しい足取りで続々と帰ってきた。

帰国者それぞれに、苦しかったシベリヤでの思いを振り切ろうとしていた。

この年の七月四日、忘れようにも忘れられない事件があった。

ひと足先に帰還したシベリヤ抑留者たちの帰還者歓迎大会が京都駅前広場で開催された。

何をどう思ったのか、京都・大阪・奈良・滋賀・和歌山の各県警から動員された二万人もの警官隊が、この大会を解散させようと帰還者たちに襲いかかったのである。

帰還者達の怒号、乱れ飛ぶ飯盒、水筒、はじける服のボタン。京都駅前は正に修羅場だった。これは間違いだ、と必死に平静を呼び掛ける帰還者。乱闘が終わった後に、多数の重傷者が取り残された。

帰還者達は、訳の分からないまま悔し涙に濡れながら、負傷した友を庇い、故郷に向かって散り散りに去っていく。けが人を運ぶ救急車のサイレンが不気味に鳴り響いた。

誰一人として、その理由を理解することが出来る帰国者はいなかった。

昭和二十四年は、国内で世にも奇怪な事件が頻発した年であった。三鷹駅無人電車の暴走・下山国鉄総裁の死・東北松川の列車転覆、これらの事件は今もって真相がはっきりしていない。

当時米ソ冷戦が既に始まっていて、アメリカに強く影響を受けた政府はこれを、共産主義者による争乱行動だとし、世相を反共に導いた。今にも共産革命が始まる、そんな噂が日本中を飛び交い、世情は騒然としていた。

シベリアから、共産主義化された筋金入りの赤色分子が帰ってきた。

そんな噂がどこからともなく流れた。世情は、そのように帰還者を見ていた。

暫くぶりに祖国の土を踏んだ帰還者に降りかかった京都駅前の不祥事は、明らかに警官側の責任、と引揚援護庁局長が言明した。

私達はこの事件の後、十月一日に舞鶴に着船した。

我々は信じられぬ光景を目にすることとなった。

上陸直後、吾々の宿舎となった舞鶴援護局の周辺には、新しい鉄条網が張り巡らされていた。さらに武装した警官隊が鉄条網の外に、中を監視するように配置していた。

あのシベリアの収容所そのものだった。

出迎えた家族との再会の場は二〇メートルも離れたフェンス越しであった。さらに、帰還者を京都へ運ぶ国鉄当局は、ダイヤまでも組み替えて、乗換駅での滞在時間を短くし、帰還者たちだけが一つに集まらぬよう一般客のあいだに分乗させた。少人数ごとに京都駅まで運び、出向かえた家族に引き渡す方法をとった。

シベリア帰りは共産主義者というこの噂を真に受けたのだろう、親兄姉までが惑わされていたようだ。

故郷に帰り着いた後も、警察が、シベリア帰りの者のいる家々に調査に来たこともある。

日本の世情が飲み込めない吾々は、復員した戦友たち同士無事を確認し合うためによく互いの家を行き来した。生きて帰った喜びを吾々は、手拍子を叩きながらシベリアでおぼえた平和の歌を歌い、底抜けに明るくソーラン節を踊った。

私達は生きて帰れた喜びの表現であり、心配をかけた家族への御礼と思ってのことだった。訪ねてくれた戦友に酒を振る舞い、共に生還を喜び合っていた。

こんな事を何日か繰り返しているうちに、長兄達に疎まれていく自分を感じ始めた。

シベリアで毎日飢餓に喘ぎながら寒さに耐えていた時、日本へ帰りたい一心で重労働に耐えていた事。故郷へ帰りたい一心で耐えに耐えてきたその故郷が疎く思われ出した。

どうせ吾々のことなど、一緒に抑留された戦友以外、誰にも理解などしてもらえぬ、と思い始めると故郷がとても冷たく思えてきた。

五年ぶりに突然、帰ってきたといっても、故郷の誰もがそれを理解して受け入れてくれるはずもない。

あの飢えと寒さの中、五年間生き長らえたことは、両親から授かった健康な体のおかげです。五年の年月の間、親孝行もせずご心配を駆けたことをお詫びします。心より感謝しています、と頭を下げながら、一ヶ月後には家を出る事になった。

急に遠くなった故郷への思いと裏腹に、あの寒いシベリア抑留生活の中で私の命を救ってくれた「あおざ」「あかざ」「もぐさ」などのシベリアの野草が思い出された。

敗戦という未曾有の国難、苦難苦悩のシベリア抑留、五年の後に故国へ還ってきた時の想い。戦中派それぞれの辛苦は、想像を絶することばかりだった。

人はどう思うか知らんが、荘厳の想いで、戦後のあの時期を偲んでいます。

五年ぶりに還ってきた私に職は無く、金も無く、一ヶ月程して居たたまれぬ想いから家を出る事になった。東京で三年間、三男兄いのお世話になり、人の情けの温かさをしみじみと思い知った想いです。

また、本当に親身になって私のために心配してくれた姉上の事。その一人お一人の恩義を私は終生忘れることは出来ないのでせょう。

そして私の大好きな母。私の帰還の半年後、母は他界した。

収容所で生き長らえたのは母が丈夫な体を産み与えてくれた為、と忘れぬ事の無かった母が、帰国後、受けた恩の万分の一も尽くさないまま帰らぬ人となってしまった。

七十三年間の苦労の多い人生だったことだと思います。明治に生まれ、学校にも行けず、唯農夫の手伝い、そして嫁と農家のきまりのような無惨な生涯をしいた土壌での青春であった人生だと思います。家に嫁いで五十年、四十三才で私を産んでくれた母。昭和十一年には喜一郎兄の兵隊、十二年には支那事変、十三年には清一郎兄の兵隊、十五年には清一郎兄の戦死。私は十八年に出兵した。

戦中戦後の激動の歴史のなかを生きた両親の思いの中に、私は五年間も穴をあけてしまった。どんな思いで当時を耐え得ていたのか、今となっては知る由もありません。ただただ、親不孝を詫びるのみです。

そうして私も今、当時の年老いた父母と同じ年齢になりました。

「親孝行、したい時に親は無し」

道は長い。母の帯よりも、父の年よりも、ながい。

その道を、こつこつと歩いてゆこう。